一座座古朴民居承载着岁月轮廓

一颗颗蓝莓绿苗孕育着蓬勃生机

一位位青年才干施展着时代作为

一场“乡镇变形记”

正在肇庆市德庆县永丰镇上演

肇庆学院新闻中心德庆县永丰镇

“古村落焕发新活力”实践团来到这里

感知乡村温度 触摸时代脉搏

探索永丰镇农文旅相融合的崭新路径

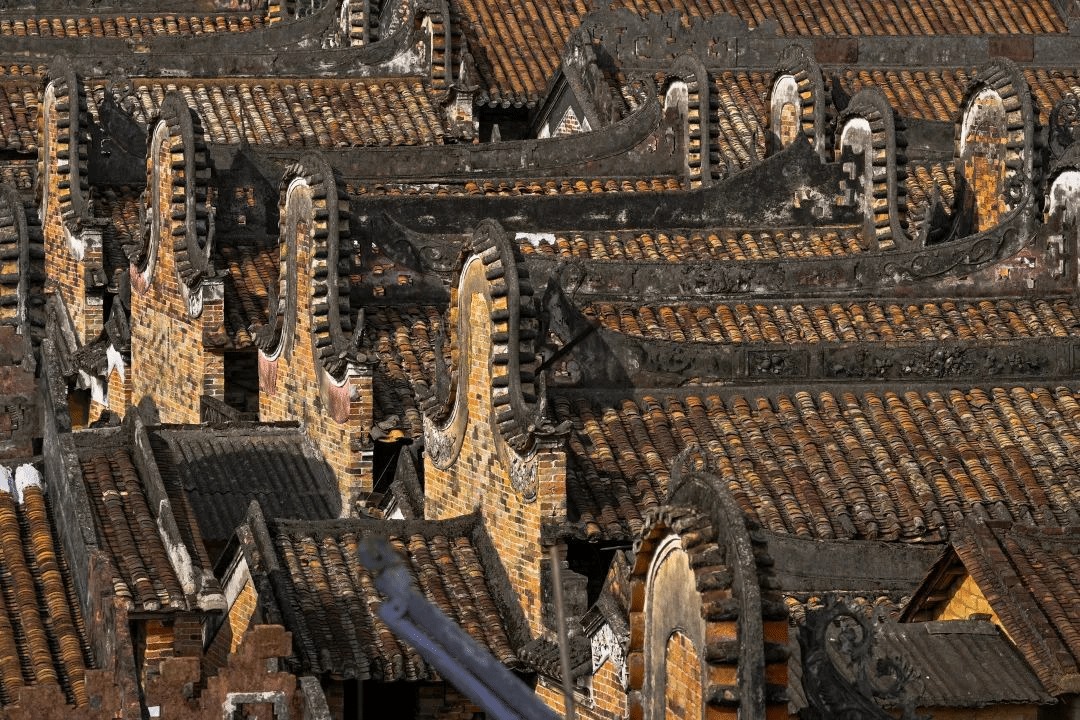

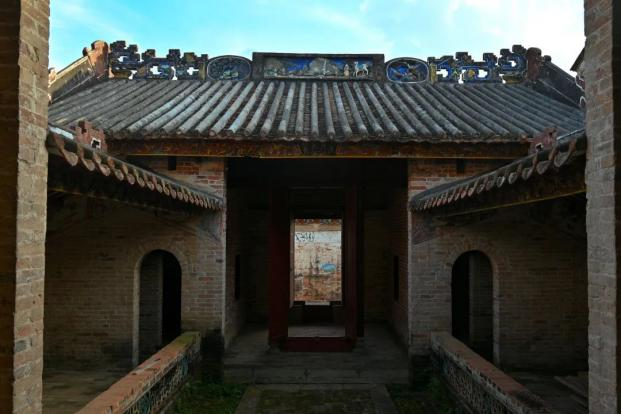

如果说文物是凝固的时间,那么建筑就是活着的历史。永丰镇古蓬村坐拥粤西最大、建于明清时期、保存最为完好的古祠堂群,属于广东省省级保护单位,三百多座连绵的镬耳屋将古蓬人一代又一代的生活纹理保留下来,村民对于这片土地的热爱与眷恋,让它跨越千年仍韵味不减。

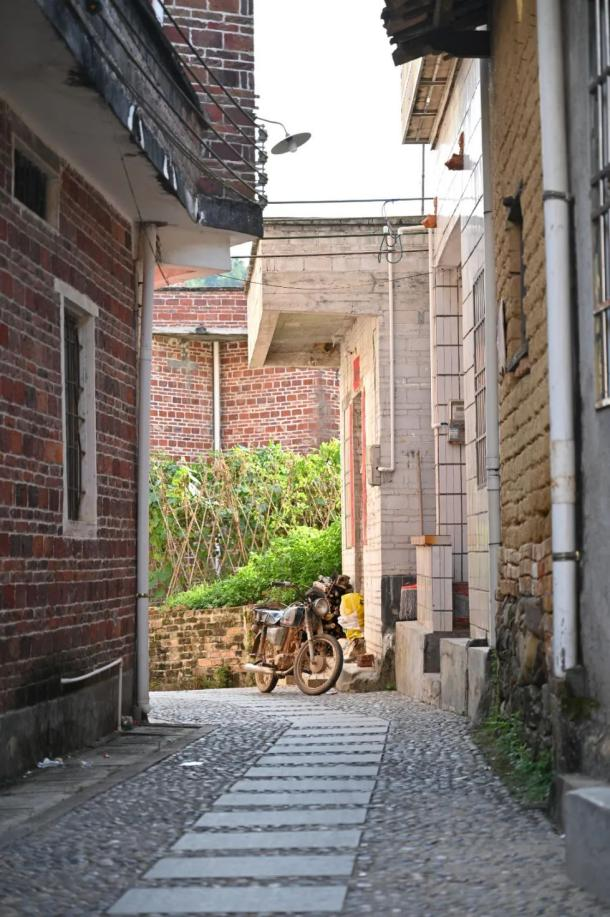

每个古蓬人都有自己与古蓬村的故事。今年79岁的老支书陈荣天见证了整个古蓬村的发展,沿着鹅卵石路,他侃侃而谈。“1989年,我刚当上村长时,村里的情况还比较糟糕。”老支书上任时,古蓬村还是一副落后的面貌,小路泥泞,交通不便。

为了改变古蓬村的现状,担任村长的陈荣天决心带领着村民改善村容村貌。房屋破,他们就将房屋规划翻新,家家盖起了两三层的小楼房;行路难,村委会就带头铺石修路,将泥泞小路变成水泥大道;收入低,他们就把山地分配给村民们种树养鸡,没分出去的集体地便出租收钱;卫生差,镇政府便出资为每家每户修缮卫生间,改善村里的卫生条件……

“村民对村里感情是很深的,有什么需要大家都会帮忙出钱出力,外出打工的也常常惦记着村里的发展。”对于古蓬村有着深厚感情的村民们来说,即使大家都不太宽裕,也依然奉献自己的微薄之力,齐心协力地建设美丽家园。

波浪翻卷的稻田,整齐有序的房屋,焕然一新的乡道,古蓬村在政府的带领和帮助下,经过几代人的努力,重新焕发出新的活力。从旧貌到新颜,站在这里,我们眼前是历史悠久的古老建筑,脚下是穿越千年的陈旧村道,耳畔是黄发垂髫的欢声笑语,一草一木中蕴含着古蓬村民的深深眷恋,一砖一瓦间凝聚着古蓬村民的悠悠乡情。

如今的古蓬村已经入选了广东省“一村一品一镇一业”的专业村名单,保护修缮祠堂群、因地制宜打造旅游景点等一系列工作正在如火如荼地开展。作为永丰镇打造农文旅路线中的重要一环,这里别具一格的建筑风貌、淳朴的风土人情和厚重的文化底蕴,让古蓬村在永丰镇乡村振兴的壮美画卷上留下了浓墨重彩的一笔。

砖瓦房里的温暖,柴米油盐的无忧,“望得见山,看得见水,记得住乡愁”的美好愿景正变为现实,古蓬村的脚步越走越长。在百米开外,架着农业大棚的蓝莓基地是永丰镇的新手笔。

原来这里是一大片荒地,杂草丛生,闲置多年。如今这里搭建起了一座座现代化钢架大棚,铺上了银白色的地膜,一盆盆青翠的蓝莓整齐地栽种在上面。从上空看,仿佛一颗闪亮的宝石熠熠生辉。

“我热爱农业,我期待着蓝莓丰收的日子。”望着一盆盆整齐排列的蓝莓,蓝莓基地负责人陈国昌眼睛里闪着光,笑嘻嘻地说道。作为土生土长的德庆人,今年三月,他带着在外学习到的蓝莓栽培技术来到永丰,投资建设了灏岚蓝莓基地,助力打造永丰特色的蓝莓小镇。

这种蓝莓是华南农业大学陈日远教授科研团队研发出的“南高丛系列大果蓝莓”新品种,与普通蓝莓相比更适合在南方种植。与传统种植方式不同的是,设施蓝莓采用钢架大棚、基质单株盆栽、全自动水肥一体化滴灌系统等现代化种植技术,给蓝莓提供了一个可控的优质生长条件,并且每批次的蓝莓都会使用相应的仪器对其甜度等指标进行抽检,提升产量的同时也保证了品质的统一。

“普通蓝莓通常的上市期在4—12月,这一品种的蓝莓在1—4月就率先上市。”且与三年才能产果的传统蓝莓从相比,设施蓝莓一年就能实现丰产,实现高产量与高质量双赢。

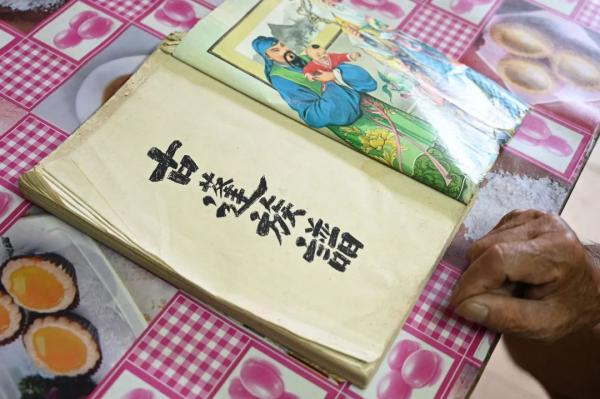

“我每天都会到园里来,检查蓝莓苗的生长情况。”两年以来,陈国昌几乎把所有时间都花在了蓝莓园,遇上不懂的问题就找农业专家请教,闲暇时间还会自己翻阅书籍,查阅资料……就这样,他一点点摸索,创新种植与管理方式,用心打造这片田园。依托于两年来的种植经验,也让他今年回到永丰有更足的底气和更大的信心。

“整个项目从对接签约到土地流转仅仅用了58天,我在其他地方都没试过如此高效率和便捷度。”项目建设过程中,永丰政府的大力度支持与高效率举措给陈国昌留下了很深的感触,也更加坚定了他留下来发展产业的决心,为永丰镇创造了巨大的经济效益和社会效益。

“我们项目预计年产值超3000万元,年增加村集体经济约10万元,可以解决当地人上百人的就业问题,让村民们‘足不出户’就能实现就业。”蓝莓农业的引进,不仅盘活了永丰镇闲置土地,让荒地变成了“果蔬宝地”,还解决了一大部分的剩余劳动力就业问题。未来,陈国昌希望依托于永丰镇的农文旅路线,结合旅游业为推动当地农业产业提质增效做出更大贡献。

地标农产品,浓缩着一方山水的馈赠,凝结着一方农人的匠心,成为一方水土最亲切的代言。夏风吹拂,我们等待着一颗颗蓝宝石点缀在绿叶子之间,越来越多像陈国昌这样的年轻人带着自己的技能,奔赴乡村、建设乡村,为乡村振兴新画卷增光添彩。

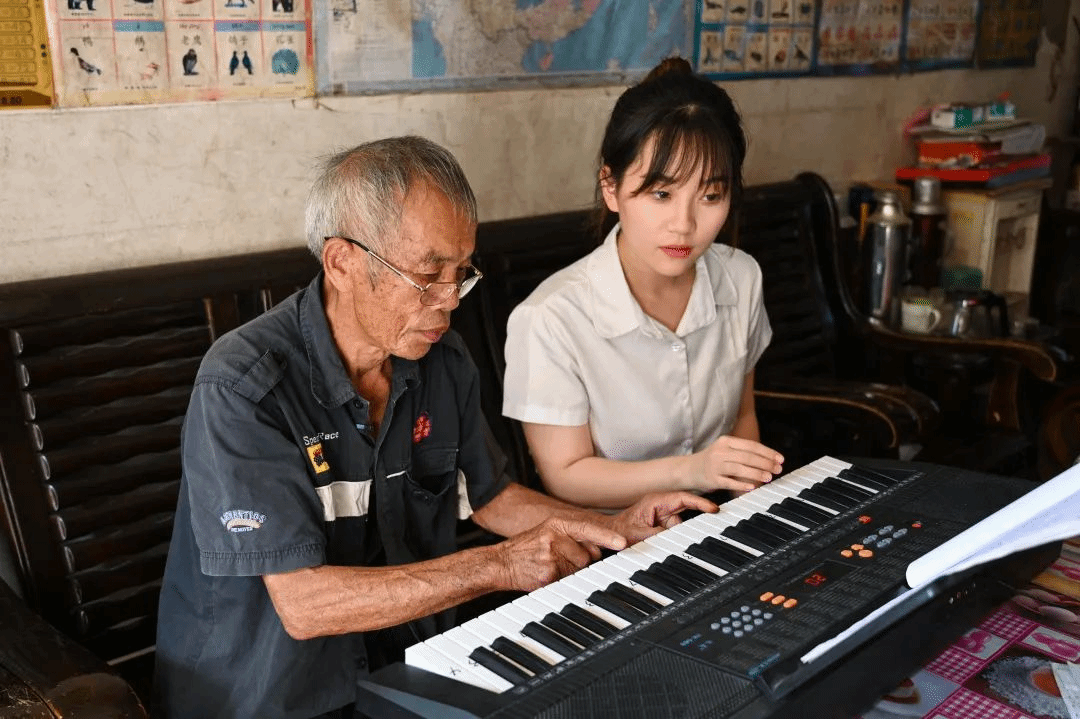

每一颗蓝莓都有属于自己的盆栽,每一粒种子有属于自己的土壤。在永丰镇中心小学,这是另一个孕育种子的地方。在这里,有一位“三支一扶”的青年支教老师,当同龄人都涌向大城市时,她却选择扎根乡村教育一线,给乡村的孩子带来希望。

“很多小朋友是留守儿童,从小缺少父母的陪伴和教育,导致他们学习生活疏于管理,形成了一些不良的行为习惯。”“这里很多家长受教育程度也比较低,课后与他们交流和反馈上会比较困难。”姚咏彤刚到永丰小学任职时,接踵而至的是各种各样的问题。

在她看来,新的挑战也是一种学习机会。为了解决孩子们性格叛逆、学习懈怠等问题,她主动请教当地教师,结合自己的专业经验,针对不同学生的个性去解决问题。“作为老师我们应该花更多的时间去了解学生,给予他们充分的关注、理解和疏导。”一本本卷边的课本,一摞摞厚厚的笔记,一根根用尽的红笔……在日复一日的工作中,姚咏彤逐渐适应这里的工作环境,与学生们也在用心地交流和沟通中逐渐敞开心扉。

乡村教育任重而道远,“支教老师”不只是一个标签,更是一份沉甸甸的责任。如姚咏彤这般的青年支教老师还有许多,他们用自己的行动和经验,以百分百的热情耕耘支教事业,立足三尺讲台,为乡村儿童点亮希望的烛光。

与姚咏彤一样,永丰镇青年干部陈肖亮也是“三支一扶”中的一员。回到永丰之前,她在佛山当过两年的社工,大学的专业知识与深入群众的工作经验,让陈肖亮更加贴近人民生活,使她逐渐成为一个乐于助人、默默奉献的社会工作者。

由于对家乡有着特殊的眷恋,在外工作两年后的她选择了回到永丰。“家乡近几年来发展得很好,自己也是永丰出身,对家乡也比较熟悉,有深厚的感情在,想去为家乡做些什么。”回到永丰看到了翻天覆地的变化,看到了这片土地未来,而她也希望自己能为家乡的建设发展出一份力。

如今在永丰镇人才服务管理中心工作的陈肖亮也继续在自己的岗位上发光发热。“其实农村的天地很广阔,机会也很多,希望能有更多年轻人加入进来。”作为一名“先行者”,陈肖亮用亲身践行告诉大家,广阔的农村天地大有可为。当今,更多的青年人加入返乡的行列,在乡村振兴的广袤天地上焕发属于青年的夺目光彩。

无论是带领村民迈向幸福生活的老支书陈荣天,返乡创业的“新农人”陈国昌,还是坚守乡村教育的支教老师姚咏彤,扎根基层深入群众的青年干部陈肖亮,一次次上门动员,一次次松土栽苗,一次次授课育人,一次次问计于民……他们如一粒粒种子扎根于乡村沃土,在这片蕴含着无限生机的田野上生根发芽,在乡村振兴的壮美画卷上共同谱写青春华章。

心之所向,素履以往

永丰镇正高声奏响乡村振兴的“奋进曲”

以“古”为径的农文旅融合路线徐徐展开

以“蓝”为媒的百千万工程蓝图缓缓铺卷

一群乡村振兴主力军

奔走于街头巷陌与牧野田间

他们从群众中来,在基层充实自我

又回到群众中去,在乡村大展身手

他们跋涉的脚步或许笨拙

但他们的眼神坚定且执着

他们用朴素的双手

点燃永丰这片土地的希望

他们用稚嫩的臂膀

扛起中国青年的责任担当

一个个振奋人心的动人故事

一股股向上生长的精神力量

深深感染着实践团队

我们也在现场开展

专题纪录片的录制工作

用影像见证发展变化

用镜头记录振兴足迹

用纸笔传递乡村情怀

用有限的青春发光发热

将生命的意义无限延长

如今这里

绿水与青山悄然相拥

古韵与新风交相辉映

振兴的曙光冉冉升起